月別 アーカイブ

- 2026年1月 (1)

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (1)

- 2025年4月 (1)

- 2025年1月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (1)

- 2023年5月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (1)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (1)

- 2021年11月 (1)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (2)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (3)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (1)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (2)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (1)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (1)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (4)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (2)

- 2018年3月 (1)

- 2018年1月 (5)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (2)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (1)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (2)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (1)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (2)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (4)

- 2015年5月 (2)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (3)

- 2015年2月 (5)

- 2015年1月 (2)

- 2014年12月 (3)

- 2014年10月 (1)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (3)

- 2014年7月 (4)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (1)

- 2014年3月 (1)

- 2014年2月 (1)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (1)

- 2013年11月 (4)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (2)

- 2013年7月 (1)

- 2013年6月 (3)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (2)

- 2013年3月 (5)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (4)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (3)

- 2012年9月 (5)

- 2012年8月 (2)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (1)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (2)

- 2012年2月 (3)

- 2012年1月 (1)

- 2011年12月 (1)

最近のエントリー

HOME > SOKEN社長ブログ ~社長の独り言~

SOKEN社長ブログ ~社長の独り言~

京都の祇園祭で考えたこと

京都は、1,000年以上にわたって、日本の都があったところです。

初めて祇園祭を観ましたが、伝統を大切に今に引き継いでこられた京都の先人の生き方と、歴史をこれからも引き継いでいこうという力強さを感じました。

道路を埋め尽くしたお稚児行列の人々は、地鳴りを立てて、モクモクと地面から湧き上がるように進み、他の者を寄せつけません。

周囲を払いのけるような迫力を感じるとともに、歴史の重さというか強さというか、そんなものを感じました。

今日、私が生きているのも何代もの祖先がいたからこそと、今自分が生きていることの意味にあらためて思いを馳せました。温故知新とは、そういったことかもしれませんね。

「現代に生きる私たちは利便性のみを追い求め続けていないだろうか?」

「次の時代に何か良いものを残す準備はできているのだろうか?」

そんなことを考えさせられた祇園祭でした。

100年後の祇園祭が見てみたいですね。

そして、100年後の日本のありよう、世界のありようも見てみたいと思います。

金色は神様が世を照らす光の色だそうです

鉾を飾るタペストリーの前で

京都ケミサプライの田中社長(向かって右)と三浦です

鉾はとても高さがあるので、家屋の2階から渡り廊下を渡って乗り移り、中を見学させていただきました

(創研) 2015年7月30日 14:18

自分でできる効果的なカビ対策 ~その2~

私の経験則ですが、1㎥当り1,000個を超えている時は、大至急大掃除しなくてはなりません。

「1㎥当り1,000個」というのは、「家中がカビ臭い」「カビがあちこちに見える」といった場合です。

具体的なお掃除の手順ですが、まず窓を開けて風通しをよくします。

寝室から始め、次にリビング、その後に浴室、トイレなどをやると良いと思います。

大掃除をする時は、カビを吸いこんだりしないように、マスク、手袋、作業衣姿で行なってください。

また、一度使った雑巾などは捨ててしまいましょう。

特に注意していただきたいのは、掃除機のゴミ袋をこまめに交換することです。

掃除機のゴミ袋の中には1g当り10万~1億個のカビがいるのです。

エアコンのフィルターにも同じくらいの数のカビがいますから、1カ月に1回は洗いましょう。

お掃除に使う洗剤は、安全なものを選びましょう。(弊社の「ホームレメディ」がお勧めです)

カビで健康被害の出ている人は、高性能のエアクリーナーを部屋の大きさに合わせて取付けるのも良いと思います。

上部の画面でカビや細菌を見ることができます。

こんなに小さくても結構、高性能なんです。

(創研) 2015年7月 9日 14:22

自分でできる効果的なカビ対策 ~その1~

カビの数がどのくらいなら健康に被害が出るのでしょうか?

これといった基準や指針のようなものは発表されていませんが、ぜひ知りたいものです。

しかし知ったからといって、精密機器で毎日のように家中の測量をすることはできません。

まずは目で確かめてみてください。

風呂場、壁の隅、天井の隅、家具の裏、本棚の本等にカビのようなものがボワーッと見えたら、カビの大発生を疑わなくてはなりません。

プロに測量やカビ退治を頼む前に、まず自分で室内のお掃除などのカビ対策をしましょう。

その方が経済的にも助かります。

方法は次のとおりです。

○天井、壁は、上から下にナイロンハタキでホコリを払い落とします(定期的に行います)

○床は、しっかりホコリを付着するモップなどでハウスダストを取り除きます(定期的に行います)

○エアクリーナーを使いましょう

○室内の風通しに気をつけましょう

○室内に温度計と湿度計を置き常にチェックしましょう

以上ですが、これが面倒ならプロに頼むしかありません。

カビが生えると、衣食住の腐敗、変敗、腐朽などの微生物変化が起こります。

それに加え、カビの持つ分解力で鉄筋コンクリート、金属、ガラス、鉱物などが破壊されます。

こうなったら、人間の健康被害はもちろん避けられません。

次回は、カビのお掃除方法をお伝えします。

(創研) 2015年7月 7日 13:54

カビが心配な季節になりましたね ~カビの測定を承ります~

お風呂などカビの出やすいところやエアコンなどのお掃除をする前後に測定してみると、カビが除去できていればその効果がはっきりわかりますよ。

測定だけをご依頼いただくこともできます。

←エアサンプラー(空中浮遊菌測定機器)

カビの測定は専門的なスキルや機器がなければ困難です。

①お宅まで出向いて測量し

②会社に帰ってから収集したものを培養器とシャーレで培養し(4~10日間)

③カビの種類を特定(同定)するためにさらに、純粋培養した後に光学顕微鏡でカビの属を判定します。

カビの検査だけをご依頼いただくこともできますが、「カビ退治」と「カビ検査」を一緒にご依頼いただく方がグーンとお安くなります。

費用についてはお問合せください。

(創研) 2015年6月29日 15:31

ビル、住まいの清掃をされる方々にぜひお考えいただきたいことがあります

より効果のあるものを求めて、さまざまな洗剤や洗浄器具を調べて使ってみても、なかなか解決しないことも多いと思います。

「外壁を高圧洗浄で洗ったら、すぐにカビが生えた」

「せっかく塗装したのに、すぐにカビが生えた」

「ハウスクリーニングでビニール壁がムラになった(変色した、脱色した)」

「白木アク洗いをしたら脱色してしまった」

「悪臭を除くために消臭剤を使ったら、かえって臭いが出てきた」

――等々、山ほどの経験の中でご苦労されていることと思います。

弊社にもそうしたご相談が数々寄せられています。

強力な化学合成洗剤を使用しても落ちない汚れやシミ、悪臭、カビを、微生物の力で分解、除去、消滅させることができることをご存知でしょうか?(注:経年変化等により落ちないものもあります)

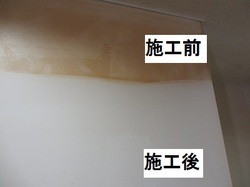

下の2枚の写真は、微生物を使った「バイオクリネス洗浄」の施工前後の写真です。

★外壁タイルとタイル目地のバイオクリネス洗浄 (詳しくは「施工実績」をご覧ください)

★喫煙室のタバコ臭とヤニ汚れの除去 (詳しくは「施工実績」をご覧ください)

微生物のすごさを感じていただけるのではないでしょうか?

私は微生物の活用を、日々実践しています。

「あの頑固な汚れはこの微生物で消滅できるだろうか?」

「この悪臭は、どんな種類の微生物で消臭できるのか?」

「カビより強い微生物はいないのか?」

――等々、微生物の作用でビルや住まい、衛生を守っていこうと日々奮闘しています。

極力、化学合成物を使用せずに、人や環境を守るため「自然の浄化能力のある」有用微生物を活用していこうという発想が創研のビジネスの基本です。

私たちの技能より、有用微生物の技能(活性)の方がはるかに優れています。

皆さんもぜひ「菌界(微生物の世界)」を試してみませんか?

★「ライセンス契約会社」を募集しています★

バイオテクノロジーを使った他社には真似のできない技術で、環境の改善に貢献してみませんか。

どうぞお気軽にお問合せください。

TEL 03-5376-2767

(創研) 2015年6月11日 14:20

「複合汚染」 -異常児の誕生-

それは、近年あまりにもアレルギーが増えたように思うからです。

読まれた方も多いと思います。

私は記憶力がよくないので、あらためて読み直しました。

そして、日本に限らず、世界的に食の安全を何とかしなければならないと考えました。さりとて私ごときがやれることなど、たかが知れていると思いますが・・・。

有吉氏の著作によれば、「複合汚染」というのは学術用語で、二種類以上の毒性物質によって汚染され、その相加作用及び相乗作用が起きることを前提として使われます。

有吉氏の著作によれば、「複合汚染」というのは学術用語で、二種類以上の毒性物質によって汚染され、その相加作用及び相乗作用が起きることを前提として使われます。数種類の複合汚染について、化学的に検証したものは世界中どこの国にもないそうです。

この本は昭和50年(40年前)に書かれたものですが、本書によれば「いま、1万人の赤ちゃんがオギャーと生まれると、3,500人~4,000人の赤ちゃんが奇形児、障がい児、難病・奇病の持ち主」だそうです。

異常児の出産というものについて、日本の厚生労働省には統計はないそうです。

異常児が誕生する原因は何か?

農薬か?

食品添加物か?

それとも人間には考えられないものなのか?

それを検証するのは誰なのか?

私には想像もできません。

私は、化学合成物質の複合汚染の解明は、ほぼ不可能に近いのではないかと思っています。

そして、「化学合成物質の複合汚染を化学合成物で解決することは絶対にできない」と考えています。

皆さんはどうお考えでしょうか?

(創研) 2015年6月10日 15:17

カビ対策は専門家に依頼しましょう

「水虫で死ぬ人はいない」「カビで死ぬ人はいない」と言う人は多いのですが、良いカビと悪いカビを区別しないと危ないことになるようです。

カビを研究する学者や家事評論家の先生方のカビ対策の話は、もっともです。しかし、それだけのことを実行するとなると、大変な苦労をすることになります。

「カビ対策をできない人、やらない人はカビによる健康被害を受けても仕方ない」という結論では、少し悲しすぎませんか?

労力いらずで、徹底的にカビを除去し、カビが増えるのを抑えるためには、専門家にカビ診断や対策を相談したり依頼するしかないようです。

ではどのような「専門家」に依頼すればよいのでしょう?

カビも微生物ですから、微生物についての正しい知識を持つ業者に依頼することが大切です。

防カビ工事に関しては法的規制がないため、カビ(微生物)の知識が全くない業者によって、リフォームや防カビと称する工事が行われています。

化学物質を多用したり、簡単で安いという理由で塗装や張替えを勧められたら、疑いをもって検討されるべきです。

(創研) 2015年6月 4日 11:19

バイオテクノロジー展「BIO tech 2015」に行って考えたこと ~人も環境も微生物と共生している~

世界20ヵ国から600社の出展だったようです。

限られた時間内での見学でしたから、全てを見たり200もの講演を聞くことはできませんでした。

今回の展示会で楽しみにしていたのは、私の研究テーマでもある「①住まいと人の健康を『有用な菌』で守ること」と「②腸内細菌」についての展示でしたが、残念ながら無かったようです。

私が日常の仕事として行っているカビの除去や抑止、脱臭、殺菌、汚れ除去と復元に活用する微生物の展示はありませんでしたが、分析機器や試薬についての展示があり、勉強させてもらいました。

ガンの治療についてバイオを活用した創薬の研究がとても活発に行われていることが目につきました。

人の腸内細菌は人の健康、体質、疾病と大きく関わってきていることが明らかになってきています。

バイオテクノロジーによって、医療が大きく進展することは間違いないと確信しています。

これからの医学的診断は、腸内細菌を観て判断することになっていくのではないかと思いました。

人の住まいや環境も、やはり有用細菌で改善する以外、他の方法はないと私は思っています。

人の住まいは建築学的な快適さを追求し、次々と実現されていますが、なぜ化学物質過敏症、うつ病、アレルギー、各種感染症が増えているのでしょうか?

人間にとって健康な環境や住まいではなくなっているからではないでしょうか。

例えば、土壌汚染の改良に、微生物が活用できることをご存知ですか。

土壌(自分の住む住宅の土壌、子どもの遊ぶ砂場や公園の土など)の有害性、有毒性を調べる方法は、表面の土はもちろん、土の中の5~10mの深さまでボーリングして土を採集して行います。

そして、そこに在る劇毒物を分析すると同時に、そこに生棲する微生物の種類を分析し、土をきれいにする微生物を土の中に入れ込むことで、化学物質を使うことなく浄化することができるのです。

この技術を「バイオレメディエーション」といい、厚生労働省、環境省両大臣告示で推奨されています。

土壌を微生物が浄化するのです。

人も環境も有用な微生物と共生しているということを、より多くの方々に知っていただけることを、私は切に願っています。

(創研) 2015年5月29日 11:50

微生物のことをもっと知ってもらいたいと思っています

私は微生物を研究してきて、そのすごさを実感しています。だからこそ、どんな基本的なことでもよいので、皆様に微生物について関心を持っていただけると嬉しいと思っています。

微生物には、それぞれ好的環境があります。その条件があればドンドン増殖し、計算の上では48時間(2日間)程度で地球の重量の4,000倍になってしまいます。

実際には、微生物にとって住みやすい環境ばかりではないので計算どおりにはいきませんが、それにしても私たちの日常では想像もできないことです。

人の身体の内外にも、約100兆個以上の微生物が生棲、共生していると言われています(ちなみに人の細胞は80兆個程度)。

微生物はあらゆるところに生棲します。塗料、セメント、鉄、石油、ビニール、土壌、水、木材の中にも外にも生棲します。

「塗料の中に微生物がいるのですか?」というご質問をいただいたことがあります。一般的には「塗料の中で微生物が生きられるはずがない」と思われるかもしれませんが、あらゆるところで生棲できるのが微生物のすごさなのです。

(創研) 2015年5月28日 10:52

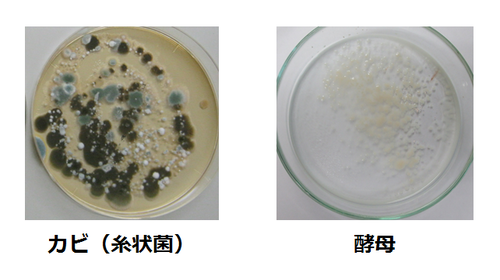

カビと酵母の違いを知っていますか?

真菌は、形態学的に「糸状菌」と「酵母」に分けられます。

大きな違いはないように見えますが、それぞれに特徴があって、消毒の仕方も違うのです。

酵母といえば「発酵のもと」と言われるように

パン、味噌、醤油、ビール、清酒に活用されています。

カビは、「糸状菌」と言われ

衣食住関連に悪い影響を与えるものや、保健衛生上有害なもの、

汚く見えるものなどが多く、「カビ毒」をつくるカビもいます。

カビがつくる「カビ毒」は、加熱したり煮炊きしてもなくなりません。

食中毒の原因になり、死亡する例もあります。

またアレルギーの原因になったり、化学物質過敏症の原因になったりします。

カビは黒いものが多く、カビ退治はなかなか大変です。

弊社のカビ除去クリーニングは、

原因究明から始めて、室内の空気中に飛び回っているカビの胞子の数、種類などを詳細に調べてから除去方法を決めます。

施工には「塩素系、アルコール系」などの消毒剤や農薬は一切使わず、

より安全な方法(特許工法)でカビ退治をします。

酵母は、健康被害の例はあまり聞きません。

酵母の細胞は径が3㎛~5㎛前後で球形、卵形、楕円形が普通です。

出芽増殖を行ない、コロニー(かたまり集合体)をつくり、ポツポツと丸く球状に見えます。

本来酵母は透明ですが、たくさんの酵母があると白色に見えたり、

他の細菌と合体すると色が赤や黄、グレーに見えることがあります。

アルコールでしっかり拭き取れば、酵母は消毒できます。

しかし、カビ(糸状菌)はアルコールで消毒しても、「根っこ(根細胞)」をつくるため退治するのは困難です。

さらにアルコールはカビにとっては栄養となるため、すぐにまた生えてきます。

酵母とカビを見誤るとアルコールの使用は逆効果になりますので見極めが大切です。

★カビと酵母の簡単な見分け方★

1.臭いを嗅いでみましょう。

カビ臭がすればカビ、しなければ酵母です。

2.大きさを見ましょう。

黒くベターッと広がっていればカビ、赤や黄色の1㎜程度の点々が飛んでいる状態なら酵母です。

(創研) 2015年4月27日 14:38