月別 アーカイブ

- 2026年1月 (1)

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (1)

- 2025年4月 (1)

- 2025年1月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (1)

- 2023年5月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (1)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (1)

- 2021年11月 (1)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (2)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (3)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (1)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (2)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (1)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (1)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (4)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (2)

- 2018年3月 (1)

- 2018年1月 (5)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (2)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (1)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (2)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (1)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (2)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (4)

- 2015年5月 (2)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (3)

- 2015年2月 (5)

- 2015年1月 (2)

- 2014年12月 (3)

- 2014年10月 (1)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (3)

- 2014年7月 (4)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (1)

- 2014年3月 (1)

- 2014年2月 (1)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (1)

- 2013年11月 (4)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (2)

- 2013年7月 (1)

- 2013年6月 (3)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (2)

- 2013年3月 (5)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (4)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (3)

- 2012年9月 (5)

- 2012年8月 (2)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (1)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (2)

- 2012年2月 (3)

- 2012年1月 (1)

- 2011年12月 (1)

最近のエントリー

HOME > SOKEN社長ブログ ~社長の独り言~

SOKEN社長ブログ ~社長の独り言~

マンション大規模修繕工事で外壁のカビと苔のバイオクリネス洗浄を行いました

外壁のカビの増殖が激しい箇所をバイオクリネス洗浄しました。

2日間とも、時折激しい雨が降る中での施工でした。

創研のバイオクリネス洗浄は

雨の影響をほとんど受けずに施工できるのも特長のひとつです。

洗浄後、塗装(吹き付け)するとのことですが

塗装する前にバイオクリネス洗浄を行うことで

塗膜のハガレや浮きを防止することができます。

カビや苔が生えている所を高圧洗浄などで洗浄して塗装すると

ほぼ確実に数か月後に塗膜の浮きやはがれが生じます。

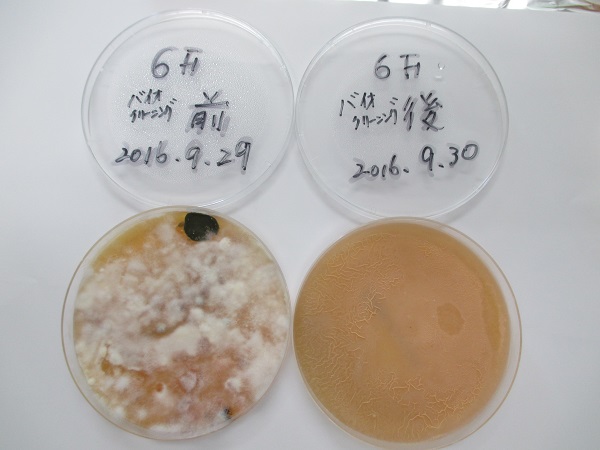

下の写真は、洗浄前の壁面にYチップをこすり付けて、そのYチップに付着した物を培地に投入し、培養器で培養した結果(写真左)と洗浄後も同じようにした結果(写真右)です。

これは、カビのみ培養する(コロニーができるので、目に見える)培地で培養した結果です。

バイオクリネス洗浄の効果がはっきりわかっていただけるのではないかと思います。

カビを軽視すると、

後々とても厄介なことになりかねませんので

くれぐれもご注意ください。

★施工実績「島根県松江市 バイオレメディエーション技術によるマンション外壁等のカビ・苔対策特殊洗浄」→コチラもご覧ください。

★外壁復元クリーニング詳細は⇒コチラ

★その他ご質問等お問合せは⇒コチラ

(創研) 2016年10月18日 17:01

豊洲への築地市場移転問題で思うこと

前回のブログで

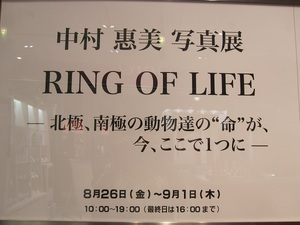

南極や北極の動物を撮影した写真家中村惠美氏の写真展について書きました。

環境破壊がとまり、人にも動物にとっても良い時代がやって来ればこの上なく幸せです。

アメリカや中国も温室効果ガスの削減に前向きになったとのことで

とても喜ばしいことだと思います。

何気ない日常の中で

CO2削減やテロなどを意識することは実感としてありません。

しかし東京の築地市場移転問題では

何か妙なことが起こっている感じがしてなりません。

そもそも豊洲は関東大震災の瓦礫の処分場で

近くの夢の島は、今はスポーツ施設や緑地になっていますが

かつてはごみ処分場でした。

東京ガスが豊洲に工場をつくった理由は不明ですが

私が知る限り、地下や地下水は土壌汚染が凄まじいと聞いています。

だからガス工場だったという噂です。

自然には存在しない有機物が

はかり知れないほど積層していることは間違いありません。

なぜこんな所に市場を移転しなければならないのか

その理由がわかりませんが

いずれにせよ、土壌や地下水を改善しなければなりません。

その方法として最も安全なのは

有用微生物の活性によるバイオレメディエーション、

バイオオーグメンテーションです。

平成17年3月30日、当時環境大臣だった小池百合子氏(現東京都知事)が

「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」を出しています。

今さらではありますが

これからバイオレメディエーションを始めてみたらいかがでしょうか?

さらに資源の再利用も大切な課題です。

例えば公共住宅などのビニールクロス(耐久消費財)など

きれいに洗浄すれば再利用できるものが山ほどあります。

資源を再利用することで

CO2やゴミ処理(処分)の削減に少しは貢献できると思うのですが

いかがでしょうか?

(創研) 2016年9月13日 16:58

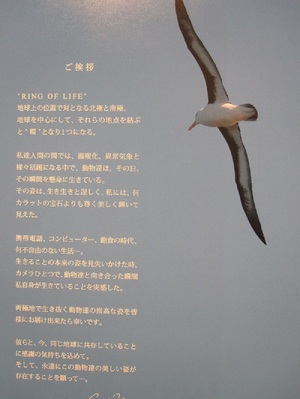

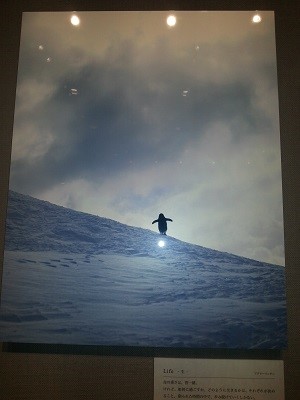

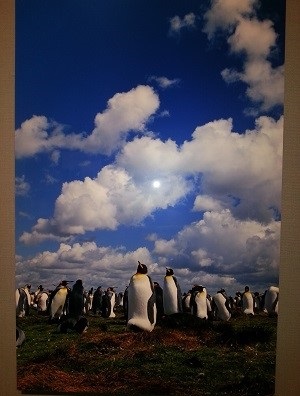

中村惠美氏写真展 「RING OF LIFE」を拝見して

写真一枚ごとに中村氏のコメントというか解説があり、その写真と文章で表現されたものにいちいち感銘を受けました。

年齢と共に失いつつある理想や情熱を思い起こし、懐かしむような感じでもありました。

特に入口にあった、1羽の鳥が大きく翼を広げ大空を飛ぶ写真と中村氏の「ご挨拶」につづられた文章には、心をうごかされました。

「世を非難することなく」、「誰を責めることもない」

北極、南極の動物の生命を写し取った写真を見ていると、地球温暖化をどうしても阻止しなくてはいけないと強く感じました。

氷がなくなれば、動物たちは死にます。

私はその時、人間も死ぬのだと思います。

私は改めて地球保全のための事業を続けなければならない。

ほんの小さな小さな事業ながら、企業活動を続けなければならないと心ひそかに考えた写真展でした。

地球は、こわれてしまっています。

なんとか再生しなければなりません。

中村氏の益々のご活躍を影ながら応援しております。

<写真家 中村惠美氏と>

このワッペンは、中村氏の実弟のグラフィックデザイナー Akira Nakamura氏のデザインでペンギンと白熊がこわれかけた氷の中に描かれています。

現実の北極、南極の姿だと思い、私は想いを重ねて胸に掲げさせていただきました。

<白熊のワッペンと三浦>

その他詳細は富士フィルムフォトサロン東京HPをご確認下さい。→コチラ

中村惠美氏 公式HP→コチラ

(創研) 2016年9月 8日 10:44

「バイオ」と名のつく洗浄剤について

世の中に「バイオ」と名のつく洗浄剤が増えるにつれ、「バイオ洗浄剤って何?」「創研の洗浄剤と他社のバイオ洗浄剤の違いは?」というご質問をよくいただくようになりました。

昨年12月に、ブログ「一般市場における「バイオ洗浄」に対する見解」にも書きましたが、あらためてまとめてみました。

一般的に市販されている「バイオ洗浄剤」または「バイオ洗浄工事」は、

①どのような種類の微生物が洗浄剤中にどれだけの濃度で混和され保存されているか。

②その微生物は、どのような条件下において増殖し、どのような働きがあるか。

③その微生物の安全性と効果のエビデンスは示されているか。

などを調査して使用するか否かを決定するべきであると考えます。

*1 除菌=「対象物からろ過又は洗浄によって微生物を除去すること」(JIS K8008の定義)

法的規制はありません。

経済産業省・環境省告示第四号「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」によれば、バイオテクノロジーを活用するとはバイオレメディエーション(環境改善)のことを指していると考えられます。

つまり、有用微生物がある条件下において生存、活性化(増殖)し、不要な汚れ(有機物)やカビ、細菌などを分解消滅させ最終的に二酸化炭素と水になり、無害化することをいっています。

しかし、市販されている「バイオ洗浄剤」には有用微生物は混和されていないものが多いと思われます。

市販品の物性表示には、弱酸、弱アルカリ、中性、植物性と表記されていますが、要は化学合成界面活性剤(石けん以外の一般的な洗剤)です。化学合成界面活性剤は人工的につくられたもので農薬と大差なく、ほとんど分解(消滅)されることなく残留します。

その結果、土壌汚染、水質汚染を起こし、最終的に食物連鎖として人間の口から体内に取り込まれ、さまざまな健康障害が生起していることは事実として周知されています。

弊社は、「抗カビ剤の製造方法及びその工法」の特許を取得しております。

「微生物は微生物によってコントロールされる」という考えに基づくものです。微生物の活性によって汚れを落とし有害細菌を除去するためには、現場経験から生まれたノウハウが必要です。

バイオテクノロジーによるバイオレメディエーション(環境改善)は、その現場の状況にあった生物学的・化学的な判断を基に施工されなければなりません。

極めてレベルの高い工法といえるのではないかと考えております。

弊社の洗浄剤と工法は、化学合成界面活性剤を使用しません。

環境を安全に保全し、建物の寿命を延ばす工法をご提案するべく努力しております。

※ちなみに、「バイオ」と書かれている洗浄剤に微生物が含まれているかどうかを識別する方法はあります。

(創研) 2016年7月29日 10:36

カビの除去と防カビには微生物についての専門知識が必要です

お客様から、「カビを除去する会社はいろいろあるようですが、業者によってカビの取り方や使用する洗剤は違うのですか」というご質問をよくいただきます。

防カビ工事には、資格も認可も必要ありません。そのため、業者によって工法も技術のレベルもまったく違います。

カビはただの汚れとは違い、「真菌」という微生物です。

ですから、微生物についての専門的な知識を持った業者が対応する必要があると私は考えています。

ところが、そうした知識がないまま、ハウスクリーニングやお掃除のついでにカビ除去を行う業者もいます。あるいは、カビ取りをしないままカビの上に塗装して、見た目だけをきれいにするケースもあります。

一方で、カビに関する知識をもとに検査機器や試薬を使用して専門的に対応できる業者もいますが、本当にごくわずかです。

創研㈱は、長年にわたりバイオテクノロジーによるカビや有害細菌の除去に取り組んできました。また、建築物だけでなく、美術工芸品などのカビ除去も行っています。

<カビの培養器>

<培養結果>

<カビについての研修会の様子>

こうした現場での実績を踏まえた研究の成果として、「抗カビ剤の製造方法及び抗カビ方法」(特許第5922628号)で特許も取得しています。

この特許工法の特長は、化学薬品(次亜塩素酸ナトリウムなど)を使わずに、カビを除去しカビが生えるのを抑えることです。

人や建物にも害のない安全な工法です。

業者を選ぶ際には、使用する洗剤の安全性やどのような方法で施工するかなど、疑問に思ったことをなんでも質問し、カビに対する知識と経験が豊富な業者を選ぶことをお勧めします。

★カビの診断と対策【特許工法】の詳細は⇒コチラ

★その他ご質問・御見積りのご依頼等お問合せは⇒コチラ

(創研) 2016年7月12日 11:22

香川県丸亀市に出張しました。暑かったのですが充実した一日でした

建物診断設計事業協同組合中国支部長で株式会社石津建築設計事務所社長の黒瀬氏のご指名をいただき、平成28年7月1日にサーパス城西のバイオクリネス洗浄を行いました。

①マンションの搭屋のタイル壁面(4面)に接合してある絵文字の撤去後の汚れ、カビ、カルシウムスケール、サビをバイオクリネス洗浄剤で美しく復元しました。

※タイルに固着したものは、化学合成洗剤、高圧洗浄、研磨剤、フッ素等では除去できません。

<施工前>

<施工中>

<施工後>

②マンションの正面玄関に設置されている銘板は、経年による色彩劣化、カビ汚れ、サビ汚れで見にくい状態になっていました。

銘板は、鋳物に電飾メッキ塗装し、ステンレスで四角の板状になっており、素材が多種に及んでいましたが、バイオクリネス洗浄剤で美しく復元されました。化学合成洗剤、高圧洗浄、研磨では汚れを除去できないばかりでなく、変色、退色、サビが起こります。

<施工前>

<施工後>

施工にあたって、広島からASK株式会社社長廣田和之氏が応援に駆け付けてくださいました。

廣田社長は35歳の若い経営者ですが、仕事にかける情熱は素晴らしく、この度バイオクリネス洗浄を体験したことで、より一層、バイオテクノロジーの世界を知っていただいたようです。

廣田社長は建物の足場組立、建物の洗浄を同時に施工する現場を全国的に求めておられます。

是非お声をかけてください。

<ASK株式会社> 広島県福山市南蔵王町6-30-20 TEL 084-971-3444

ちなみに丸亀には「丸亀うどん」はなく、「讃岐うどん」でした。

★外壁復元クリーニング詳細は⇒コチラ

(創研) 2016年7月 6日 14:38

濱谷明夫先生のアート作品のバイオクリネス洗浄をおこないました

株式会社竹中工務店様からご依頼をいただき、平成28年6月25日に汐留芝離宮ビルディングの濱谷明夫先生のアート作品「COSMIC FLIGHT」のバイオクリネス洗浄を行いました。

2014年に弊社で施工した作品ですが、2ヵ年を経てカビやホコリが積層し、純白の糸がグレーに汚れていました。

作品は9メートルの高さがあるため、高所での作業で、深夜から早朝3:00頃まで施工しました。

作業にあたった2人(ダートクリーン大芽 佐渡さん、弊社 三戸)は、ご苦労さまでした。

写真でご覧いただけるように、この作品は純白のひも状の糸が空中に軽やかに泳いでいるようです。

そのため、洗浄は特殊な方法で行ないました。

使用する洗浄剤は、残留せず、かつ汚れ、ホコリ、カビを除去、消滅させるものでなければなりません。

そうした条件をクリアする市販品はありません。

微生物が汚れやカビ等を分解、消滅させ、自己分解性により残留することのない創研のバイオ洗剤を使用し、美しく軽やかに復元できました。

約2ヵ年でも写真のように汚れるのですから、大規模なビルの吹抜け、エントランスの空気中のハウスダストの処理を担うビルメンテナンス会社のご苦労がしのばれました。

(創研) 2016年6月28日 14:54

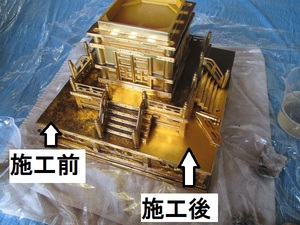

寺院のご本尊様、仏具や絵画などの復元クリーニングを終えて思ったこと

まず写真をご覧ください。

<金箔の二重の塔>

施工前後の輝きの違いがはっきりわかります

復元クリーニング後、各パーツを組み立てます

<ご本尊の仏壇>

脚立を使い高所の作業をしています

白木の台座を施工中です

黒々とススが付着していましたが、施工後は白木の柔らかな風合いがよみがえりました

仏壇の中を施工中です

<ご本尊>

手作業で慎重に行ないます

完成

<仏像>

復元クリーニング前の仏像です

細かな部分も丁寧に行います

完成

元の色が分からないほどススで汚れています

完成

元の色がよみがえりました

<天蓋>

分解しひとつひとつ丁寧に作業します

きれいになったパーツを組み立てます

金色の輝きが戻りました

完成した天蓋です

<曼荼羅図>

<襖絵>

<仏像の台座>

完成

<仏壇>

<すだれ>

<木製の蓮>

<金属製の蓮>

今回は5種類の微生物や酵素を活用し、丁寧に丁寧に真心を込めて10日間かけて復元クリーニングをしました。

私の経験では、火災によるスス汚れが真っ黒なコークス状になりあらゆるものに接着した状態(まるで塗料を隅々まで微細に吹き付けたような状態)はあまり見たことがなく、今回はとても良い勉強になりました。

真っ黒なコークス状の汚れを分析してみたところ、単なるススではなく、コークス(石炭の微粉末や墨汁のような墨)が金色の仏具や仏像、襖絵、欄間に微細に吹き付けられていました。最初に下見した時は「もともとこういう黒色のものか」と見間違えたほどです。

失敗して色や風合いが変わったなどということがあってはならない―という一心で作業を続け、心身ともに相当疲れました。

どうすれば良いかといつも頭の中がいっぱいで、夜中に目が覚めると思いついたことをメモに取り、一生懸命に考え抜いた仕事でした。

今回の仕事には、弊社のライセンス契約会社㈱東商サービスの川筋修平君が助手として作業してくれました。川筋君の指先の器用さは天性のものがあるようで、回を重ねるごとに上達しました。この経験を通して、こうした難しい事例の復元クリーニングについても理解を深めてくれたことと思います。

川筋君は、㈱東商サービスに入社する前はフランスのパリでテーラーの修業を約10年やり、その後実父が創業した同社に入社したとのことです。

パリでの経験と東京での現在のビルメンテナンスという仕事をコラボさせた「おもしろい」ビジネスを創生してくれると楽しみにしています。

今回は報告だけですが、機会がありましたら克明に記録したメモなどをご紹介したいと思います。

歴史あるものの重みや風格を損なうことなく美しく復元できるのが、微生物の力のすごさです。

これまで誰もやらなかった復元クリーニング技術で、全世界の寺院の汚れを落とすことができたら素晴らしいと考えています。

この度、「抗カビ剤の製造方法及び抗カビ工法」の特許も取得致しましたので、寺院のカビや汚れをすっきり復元クリーニングしたいとお考えの方はどうぞご一報ください。

微生物のパワーで美しく復元します。

★施工実績「寺院の仏像、仏具、天蓋等の復元クリーニング」も併せてご一読ください→コチラ

(創研) 2016年4月22日 14:46

残留農薬検査のためにご来社くださいました

有限会社創美社の河野取締役

河野氏は、とくに子どもの給食などの残留農薬について心配されていたため、農薬を除去する洗浄剤の使用方法や残留農薬を簡便に検査する方法を体験していただきました。

学校給食の野菜洗浄については、文部科学省が流水で3回洗浄することを指針としています。

そこで水道水で3回水洗い洗浄をした大葉と、弊社オリジナルの「ベジレメ」(野菜などの洗浄剤)で1回洗浄した大葉の比較検査を行ないました。

結果は、水洗いよりも「ベジレメ」で洗浄した野菜の方が農薬が除去され、かつベジレメも分解され無毒であることを確認しました。

「ベジレメ」(創研の野菜などの洗浄剤)で1回洗浄した大葉

(後方に見えるのは残留農薬の簡易検査キットです)

(創研) 2016年4月19日 13:32

特許がとれました(「抗カビ剤の製造方法及び抗カビ方法」)

「抗カビ剤の製造方法及び抗カビ方法」の特許がとれました(特許第5922628号)。

こうした発明は、現場で「おや?!」と思う「現象の観察」と洞察がきっかけになります。

発明には、それを証明するための昼夜を分かたぬ研究と努力が必要だと思っています。

科学は積み重ねですから、系統だてて基礎をしっかり学習しなければ研究は成立しないと考えています。

近年、インターネットで検索すれば情報は山ほどありますが、正確で詳細な情報はネットには出ません。

「聞きかじり」の情報で勉強しても研究というレベルには到達できないので、基礎学習をしっかりやり続けたいと思っています。

現在、バイオ関連の特許申請をさらに2本、出願しています。

特許出願には多くの時間と研究と多額の費用がかかります。

そうしたこともしっかり踏まえて、これからも確実な裏付け(エビデンス)のある仕事をしていきたいと考えています。

★創研特許技術は⇒コチラ

★カビの診断と対策【特許工法】の詳細は⇒コチラ

(創研) 2016年3月30日 18:07