月別 アーカイブ

- 2026年1月 (1)

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (1)

- 2025年4月 (1)

- 2025年1月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (1)

- 2023年5月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (1)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (1)

- 2021年11月 (1)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (2)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (3)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (1)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (2)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (1)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (1)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (4)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (2)

- 2018年3月 (1)

- 2018年1月 (5)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (2)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (1)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (2)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (1)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (2)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (4)

- 2015年5月 (2)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (3)

- 2015年2月 (5)

- 2015年1月 (2)

- 2014年12月 (3)

- 2014年10月 (1)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (3)

- 2014年7月 (4)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (1)

- 2014年3月 (1)

- 2014年2月 (1)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (1)

- 2013年11月 (4)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (2)

- 2013年7月 (1)

- 2013年6月 (3)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (2)

- 2013年3月 (5)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (4)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (3)

- 2012年9月 (5)

- 2012年8月 (2)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (1)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (2)

- 2012年2月 (3)

- 2012年1月 (1)

- 2011年12月 (1)

最近のエントリー

HOME > SOKEN社長ブログ ~社長の独り言~

SOKEN社長ブログ ~社長の独り言~

研修会の実験結果~タイルカーペットバイオ洗浄~

バイオ洗浄に限らず、洗浄の基本は、「乳化-剥離-親水(水ですすぐ)」の順で汚れを除去します。

「泡」が出なければ汚れは乳化しません。

特にバイオ洗浄は泡立てることが基本です。

<バイオ洗浄の効果>

バイオ洗浄の大きな特徴は、無機物や有機物の汚れを泡によって乳化させる(分解酵素)ことで除去できる点です。

そして洗剤の残留が徐々に生分解するので、洗浄後に再汚染を予防できます。

カーペットの汚れは悪臭の元です。

そうした悪臭を生産する原因の腐敗菌を殺菌することもできます。

<バイオ洗浄の結果>

試料の「墨汁」、「ラード」、「オリーブオイル」、「油性木部着色剤」「砂塵」等はバイオ洗浄で除去できました。

(創研) 2017年3月 7日 15:37

地球温暖化のメッセージを込めた缶バッジ

(株)東商サービスの川筋さんの襟元には、2月に開催した研修会の際に差し上げたシロクマの缶バッチが!

グレー系のスーツにピッタリでした。

この缶バッチは、グラフィックデザイナー Akira Nakamura氏のデザインです。

シロクマがこわれかけた氷の中に描かれている地球温暖化のメッセージを込めた缶バッチです。

同じシリーズでペンギンもあります。

Akira Nakamura氏はWWFジャパン(公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン)のTシャツデザインコンテストでグランプリを受賞されています。

川筋さんはこの缶バッチをいつも身に着けて下さっていて、差し上げた私としても嬉しいかぎりです。

この缶バッジは、Akira Nakamura氏のお姉様である写真家の中村惠美氏のサイトで販売されています。⇒コチラ

(創研) 2017年3月 3日 14:09

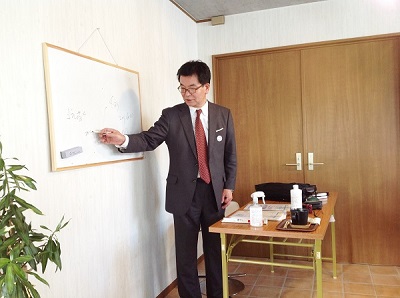

「e-style+cafe」様(京都府京田辺市)に製品のご説明にお伺いしました

心地よく、エコを感じられるお店です。

薪ストーブがありました!

今回の訪問に際しまして、エコ・ワールド社長 田尻氏には、大変お気遣いいただきまして感謝申し上げます。

ハウスクリーニングの現場で施工しているスタッフの方々、e-styleの店舗でエコ情報を発信しエコ製品を販売しているスタッフの方々に向けて「バイオ製品(微生物を混和した製品)」について、できるだけご理解いただけるようにと思いながらも楽しくお話しさせていただきましたがお役にたてたでしょうか?

スタッフの方々は、京都・大阪・奈良へのエコ情報発信を行い、より多くのお客様に知っていただけるよう努力されています。

エコ・ワールド様のオリジナルブランドであるバイオ製品「住居用洗浄剤 キレイ」、「住居用消臭剤 キレイ」も店内で販売されていました。

e-style様でエコイベントなどをご計画されるようなことがありましたら、またお手伝いを兼ねてお伺いさせていただきたいと思っております。

お世話になった「e-style+cafe」の皆様と記念撮影

田尻社長の愛車です。

京都駅までお送りくださりありがとうございました。

後日、エコ・ワールド様よりご感想のメールを頂戴しましたので、ご紹介させていただきます。

「先日はお忙しい中、弊社までお越しいただきありがとうございました。

勉強会はとても楽しい雰囲気の中、貴重で為になるお話や面白いお話しであっという間の時間を過ごさせていただきました。

勉強会の様子や商品の紹介をe-styleのフェイスブックやホームページでさせていただきましたのでまたお時間がある時に見ていただけたらと思います。

御社のHPでも掲載していただけるとの事で大変嬉しく思っております。

お客様にこの「キレイ」の素晴らしさをPRできるようスタッフ一同日々勉強してまいりたいと思いますので、これからもご指導宜しくお願い申し上げます。」

【三浦】バイオ製品が人の健康や環境に有効であり、必要不可欠な製品であるとスタッフの方々にご理解いただけることを念じております。

こちらこそ末永くよろしくお願い致します。

★「e-style+cafe」公式HP→コチラ

★エコ・ワールド様自社ブランド「キレイ」の詳細は、新着情報「住居用洗浄剤 キレイ」、「住居用消臭剤 キレイ」の販売を開始 ㈲エコ・ワールド様」→コチラ

(創研) 2017年2月17日 13:01

創研主催の研修会「グレーバイオテクノロジーを勉強する」を行いました

"SOKEN Bio"(創研の微生物)の特徴や他社の洗剤との比較を目で見て知ることができたのですが、

時間不足で残念ながら私が考えていた実験の半分もできませんでした。

ネット販売している市販品(ホームレメディ、スメルキャッチ、善玉菌増殖工場、ベジレメ)の製品実験ができたこと、ビニールクロス用の洗剤の他社との比較を実感していただいたことは、私もある程度納得しています。

ホームレメディ、スメルキャッチ、善玉菌増殖工場、ベジレメの効果は、目で見たり、臭気を感じたり、他社との比較において一般の方々にもご納得頂けるものと思っています。

なにしろ、この地球で人間は微生物と共存しているわけですから、

本当のバイオテクノロジーである創研の製品や創研のバイオクリネス洗浄をご愛用いただければと考えております。

研修会の中で、「バイオ」と名のつく市販品(他社製品)を実験しましたが、一部を除くほとんどがバイオテクノロジーではなく、単に「バイオ」と名前をつけたというのが実態でした。

また、今回は創研の市販品をご愛用いただいている方々をゲストでお招きしての研修会でしたので、私もある意味で気づきが多くありました。

微生物と人間の健康は、切っても切れない関係があります。

それはまた、微生物と自然も同じです。

微生物の世界は広く、まだまだ未知のことが多いので、勉強のし甲斐がありますし、

微生物を利用した産業は大きく発展しています。

どうかバイオテクノロジーを知っていただきたいと心の中から願いながら研修会へご参加いただいた方々に感謝申し上げます。

試験(テスト)した結果につきましては、随時ご報告いたします。

(創研) 2017年2月15日 11:24

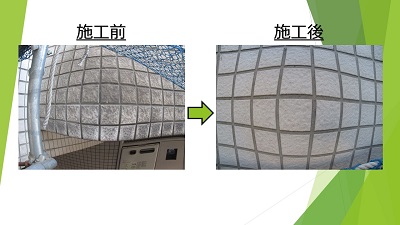

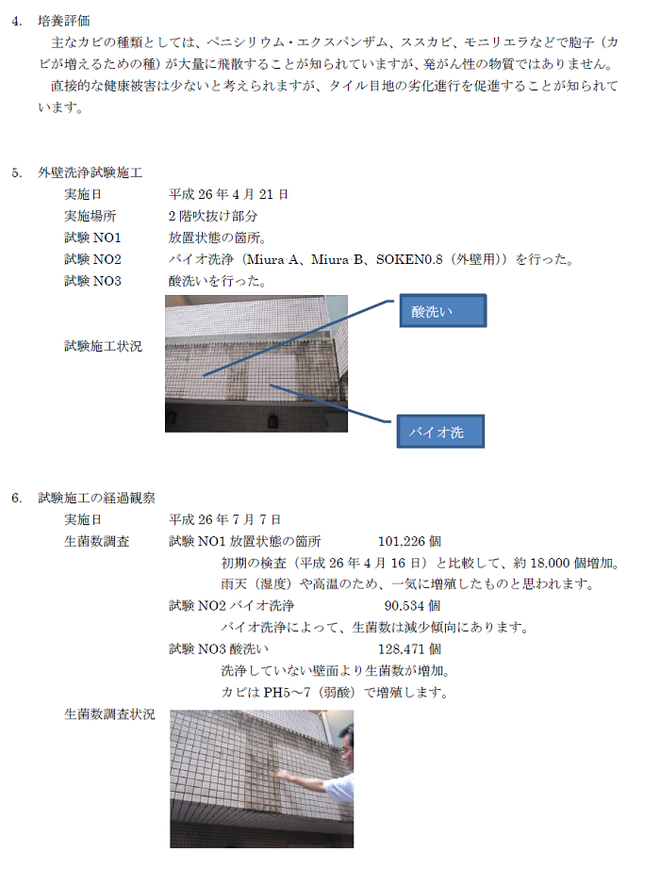

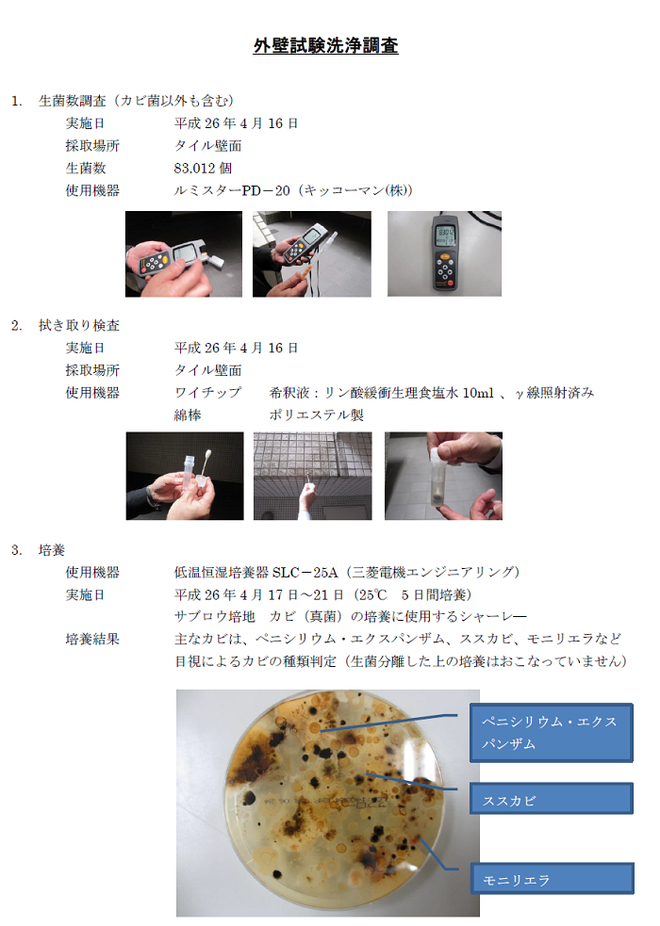

マンション現場を完了して~建物の保全と長寿化のために~

平成26年4月16日 カビを収集、培養同定した結果

平成26年4月21日 テスト洗浄

平成26年7月7日 経過観察

平成29年1月下旬 施工

(創研) 2017年2月 6日 10:53

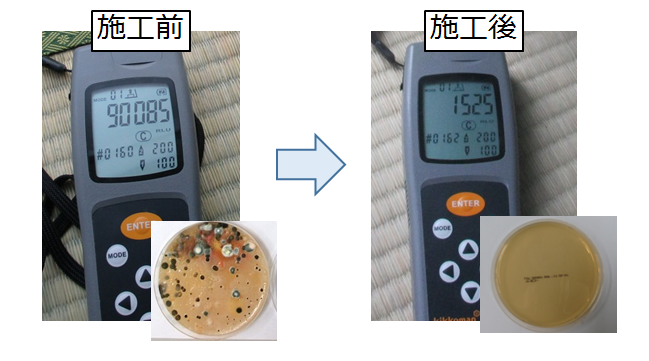

公共住宅のカビ調査と除去・抑止工事を行いました

弊社(創研)が施工する前に他の業者が大量のエタノールを使い、隅々まで殺菌したそうです。

しかし、それからわずか1カ月も経たないうちに畳、柱、押入れ、家具、洋服等におびただしい数のカビが生えていました。

畳表面のカビを培養した結果

畳表面のカビを培養した結果目に見えないカビも培養することで確認できます。

そうしたことでお客様からは、「喘息になった。子どもの咳も止まらない。」と苦情がでるほどでした。

創研ではまず、冷静かつ科学的に

①室内にどのような種類のカビがいるのか

②どのような抗カビ剤が効果があるのか

③室内の空間にどれだけのカビ胞子がいるのか

等々を詳しく調査・分析を行うことをお客様にご説明し、ご了承をいただきました。

カビはそれぞれ個性があって、『全てエタノールで殺菌すれば良い』とするような無茶苦茶な施工では、素人と同じです。

カビ対策施工の基本は、

室内の湿度を測定し、高湿度にならないようにすることです。

(カビ取り剤等水溶液をむやみに使用しないことが重要なポイントです!)

創研は室内の湿度をほとんど上げずに施工します。

特に今回のように畳の場合には、全く水気を与えることなくカビを除去し、除去したカビを室内に飛散させずに殺菌します。

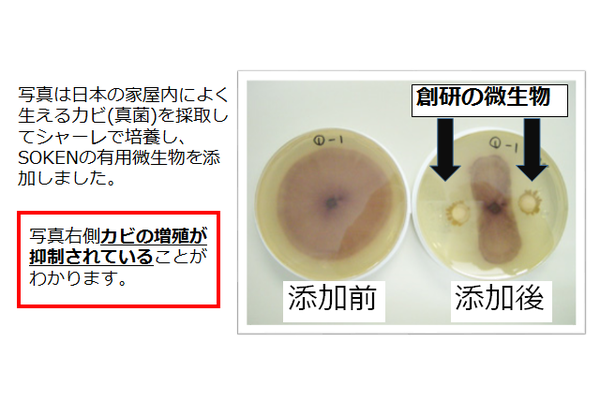

そのための機器と殺菌効果と防カビ効果のある微生物("SOKEN Bio")を製造し(特許)、それを使用することでこれまでになかった有効な方法でカビの除去・抑止をすることができます。

(創研) 2017年1月20日 14:20

新年にあたりまして

本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。

年頭にあたり、「今年の経済」「今年の事業計画」「新しい企画の商品開発」等々考えるわけですが、

とりわけ私は「日本の人口減、超高齢化社会」について考えてみました。

『人口減で日本経済は衰退するのは必至』 とお考えの方も多いように思っていますが、

私は全く違う考えを持っています。

日本の人口減は事実ですが、世界的には人口増です。

食料は不足しています。

日本は超高齢化時代にはいって消費の形態(スタイル)は一変します。

「新しい発想」「新しい技術」「新しい事業」は、今のような時代に生まれます。

あっと驚くような製品が生まれ、あっと驚く社会になっていき、日本は成長します。

私はバイオテクノロジーの世界が大きく進化して、

これまで考えもしなかった時代がやってくると考えていますが皆様はいかがでしょうか。

本年も皆様のご健康とご発展を心よりお祈り申し上げます。

最後になりましたが、創研に届きました素敵な年賀状をご紹介いたします。

(創研) 2017年1月 5日 14:36

残留農薬検査のためにご来社くださいました②

納富専務は常に新しいことへ挑戦されています。

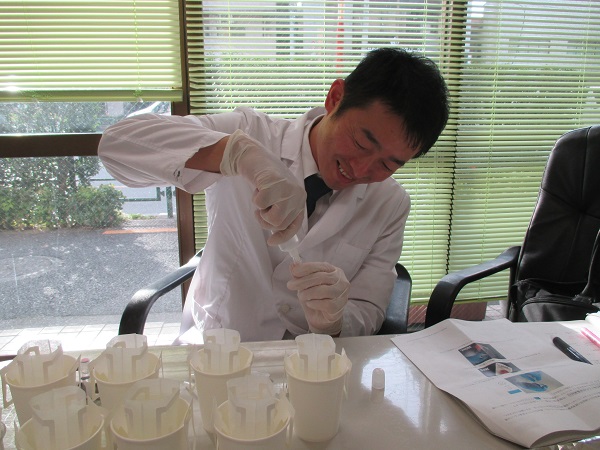

残留農薬検査中の納富専務

三浦

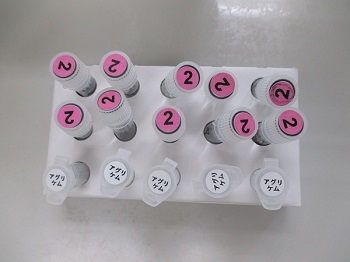

数種類の検査薬を使用します

創研製造「ベジレメ」で洗浄後の野菜からは残留農薬はありませんでした

陽性→残留農薬あり

陰性→残留農薬なし

(写真は全て陰性で青く変色していますが、陽性の場合透明のままです)

これから地球環境は悪くなることはあっても、良くなっていくということは困難な状況にあります。

それにともない食糧事情も変化していくものと思われます。

天候不順で収穫量が不安定なメロン栽培を止め、安定的でよく売れるパクチーの生産に切り替えた農家もでてきているというニュースをみました。

ガンの要因の1つといわれる農薬も農作物の大量生産のためには必要不可欠です。

それは「容認しなければならない」という考え方もあるようです。

自分の健康は自分の知恵と行動で守ることが大切です。

生鮮野菜は特に、付着している農薬や有害な細菌・カビを良く洗い流して食べるということは当たり前ですが、その『洗う方法』を間違えてはいけません。

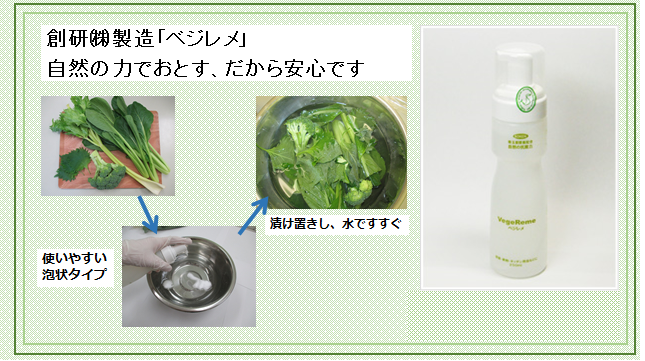

創研は、生鮮野菜・果物等を洗う洗剤「ベジレメ」を製造販売しています。

この度お越しくださいました納富専務は、今回「ベジレメ」の効果を検査するためのキッドの使い方を勉強されて、今後のセールスに活用されることと、楽しみにしております。

(創研) 2016年11月24日 17:13

空気質を改善しませんか?

その原因は、布・ビニールクロス、カーペット、エアコン、椅子等に付着した汚れやカビです!

そのまま放っておくと感染症などの健康被害を引き起すリスクが高まります。

それぞれに合った創研独自の洗浄剤で素材を傷めず、空気をキレイにしませんか??

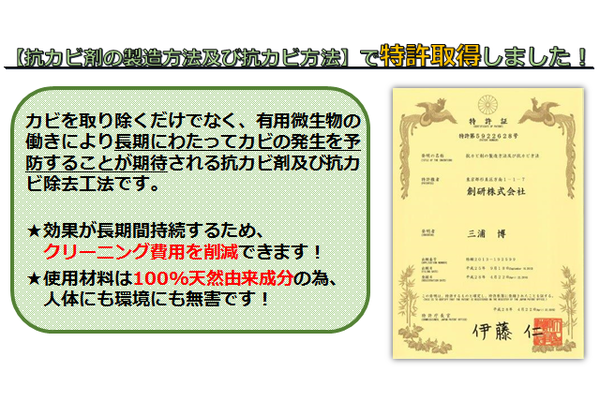

今年(2016年)の4月22日に【抗カビ剤の製造方法及び抗カビ方法】で特許を取得しました。

その手法は、カビを取り除くだけでなく、有用微生物の働きにより、長期に渡ってカビの発生を予防することが期待される画期的なものです。

創研の特許工法で、部屋中丸ごと空気までキレイにしましょう。

★ご質問等お問合せは⇒コチラ

(創研) 2016年11月 2日 16:17

協同組合環境改善推進センター主催の研修会「バイオクリネス洗浄技術の標準仕様」に講師としてお招きいただきました

前回(5月開催)に引き続き10月21日(金)~22日(土)に開催された協同組合環境改善推進センター主催の研修会「バイオクリネス洗浄技術の標準仕様」に講師としてお招きいただきました。

なにしろ、【情熱と信念】の小田氏の「必ず成功させるんだ!」という決意を改めて強く感じた研修会でした。

何を始めるにも【情熱と信念】がなければ成功はおぼつかないのだと小田氏に改めて教授された気がしております。

環境改善推進センター 理事長 小田氏

アルミサッシ復元工法について講義されている様子

今回も初日の夜の懇親交流会で、皆様と様々なお話をさせていただきました。

ベンチャーとは、「新しい技術や高度な知識を基に既存の大企業では実施しにくい創造的、革新的な経営を行い、企業を発展させること」

といわれていますが、やはり【情熱と信念】がなければ成し得ないと思っております。

若い方々がベンチャーで成功するように、今回の出会いが一助になれば幸いです。

また、今回の学科試験の中に「洗浄とは何か?」という設問があり、その答えに【情熱と信念】と記入した人がいました。

その迷解答は、すばらしいと思っています。

研修会にご参加下された皆様方と末永くお付き合いさせていただくことを念じつつ益々のご健康とご活躍をお祈りいたします。

福山城天守閣を背景に記念写真を撮りました。

ちょうど福山城博物館開館50周年記念「水野勝成展ーその軌跡と福山藩の誕生ー」 が開催されていました。

拝見し、福山の歴史をいくらかですが知ることができました。

一同記念写真 お疲れ様でした

それぞれのご専門とは異なるアルミサッシ復元に挑戦した面々

10月21日(金)10:00~17:00

座学(微生物学、洗浄化学)

10月22日(土)10:00~16:00

小雨の中実技開始

経年45年のアルミサッシ洗浄

洗浄剤の希釈方法の実技

できるだけ正確に希釈するという作業は思った以上に困難

雨の中で実技研修

洗浄前後比較

洗浄後の残留油脂検査

(創研) 2016年10月28日 13:39