月別 アーカイブ

- 2026年1月 (1)

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (1)

- 2025年4月 (1)

- 2025年1月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (1)

- 2023年5月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (1)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (1)

- 2021年11月 (1)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (2)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (3)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (1)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (2)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (1)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (1)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (4)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (2)

- 2018年3月 (1)

- 2018年1月 (5)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (2)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (1)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (2)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (1)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (2)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (4)

- 2015年5月 (2)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (3)

- 2015年2月 (5)

- 2015年1月 (2)

- 2014年12月 (3)

- 2014年10月 (1)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (3)

- 2014年7月 (4)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (1)

- 2014年3月 (1)

- 2014年2月 (1)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (1)

- 2013年11月 (4)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (2)

- 2013年7月 (1)

- 2013年6月 (3)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (2)

- 2013年3月 (5)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (4)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (3)

- 2012年9月 (5)

- 2012年8月 (2)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (1)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (2)

- 2012年2月 (3)

- 2012年1月 (1)

- 2011年12月 (1)

最近のエントリー

HOME > SOKEN社長ブログ ~社長の独り言~

SOKEN社長ブログ ~社長の独り言~

バイオはこわくない

「バイオ」とは微生物のことをいいます。

「バイオ」と聞いて、「恐い」と思う人が多いことに、私は気づいていませんでした。私は日常、バイオ(微生物)を取り扱っているので、どうして恐いのか、ほとんど考えずにいました。これは迂闊でした。

微生物とは人の目に見えないほど小さな生き物ですから「何をしているのかわからない」「何をするのかわからない」、いわゆる正体不明な生き物ということで、人は恐がるのかもしれません。

そもそも人も生き物ですから、悪い奴もいればとても良い奴もいる。そしてその中間のような奴もいる。バイオ(微生物)も同じです。

バイオというと、悪い奴を主人公にしてとても恐ろしい映画をつくったり、病気の原因だと言われたりするので、「バイオ=恐い」となってしまうような気がします。そして、不要、不潔、恐いということで敵視され殺菌されます。

しかし、人とバイオ(微生物)が共存していることは確実です。人の体内には80兆~100兆のバイオ(微生物)が棲みつき、人と共生し続けています。もし、人と共生してくれるバイオ(微生物)がいなくなったら、人は免疫力を失い、死んでしまいます。これは事実です。体内のバイオ(微生物)を殺せば人も死ぬ。敗血症で死んでしまうのです。

人間よりも以前からこの地球に生存し、人の体内や自然環境の中に暮らしているバイオ(微生物)と共生することはとても大切であって、必要不可欠なことです。

(創研) 2012年9月12日 11:23

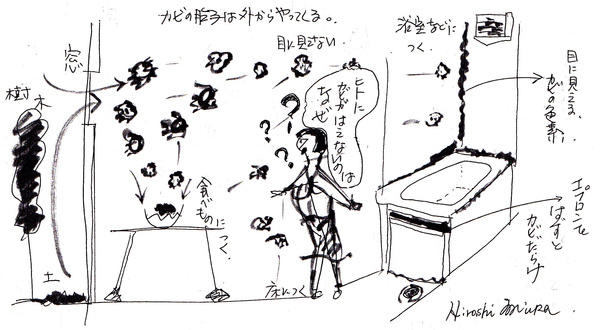

カビの話

カビと一口に言っても、現在、解明されているカビはごくわずかです。

黒々とお風呂場にあるのがカビで、それ以外の場所にはカビはないと考えている方も多くいます。

カビはどうして色があるのでしょうか?

あの黒々とした色は何なのでしょうか?

カビの黒い色はメラニン系色素で、ジヒドロキとシナフタレンメラニンです。漂白しなければ除去できません。

またペニシュリーム(カビの種類)は、カテロイド系という色素です。いずれにしても、漂白しなければもとの色調に戻りませんから、次亜塩素系や酸素系の漂白剤を使うことになります。

この漂白剤には殺菌効果があると言われていますが、一般の方が普通の使い方をしても殺菌効果はほとんどありません。

カビは土から誕生し、風にのって空中をさまよい、外から室内に入ってきます。胞子といわれるものですが、人の目には見えません。

食べ物にもつきます。時に食中毒を起こすこともあります。食べ物は放置したままにしないようにしましょう。

(創研) 2012年9月 5日 14:02

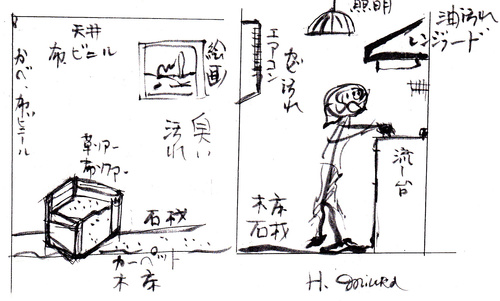

洗浄科学の限界

物事には、あらゆるものに限度、限界というものがありますが、洗浄による復元にも限界があります。古くなったもの、汚れたものなどを洗浄しても、新品に戻ることはありません。

よく「おそうじのプロはどんな汚れでも落とします」という広告を見かけます。しかし、残念ながら、すべての汚れを落とすことはできません。その訳を話すと長くなるのでここではやめることにしますが、結論はそうです。

洗浄科学の基本的な考え方は、「本来の機能を回復して再び役に立つようにする」というものです。

例えば、レンジフードの汚れをそのままにしておくと、吸い込みが悪くなって室内の空気が汚れる。さらに電気料金が高くなる。レンジフードの寿命も短くなってしまう。そしてお取り替えで出費も増えるなど良いことはありません。

しかし、洗浄すればそうした問題は解決し、レンジフード本来の機能が回復し引き続き快適に使用できるようになるわけです。レンジフードの素材を極力損傷させることなく、機能を回復させるもっとも簡単な方法は洗浄することです。

しかし、洗浄しても元の新品に戻ることはありません。「永久汚れ」といわれる素材の劣化の原因による汚れは絶対に落とすことができません。

あらゆるものがクリーニングの対象です。

(創研) 2012年9月 3日 14:17

芸術工芸品の洗浄について

緞帳やタペストリーは洗うと縮むのが常識です。カーテンなどもそうです。「ハウスクリーニング」の業者に依頼しても難しいと思います。

こうした芸術工芸品などには、特別な洗浄方法があります。それには、素材学や洗浄科学などの基礎知識が必要です。

弊社にご相談いただいた時は、すでに「ハウスクリーニング業者」「お掃除業者」がクリーニングをした結果、色あせ、縮み、黄色劣化、退色などさまざまなトラブルが起こっており、ほとんどは「時すでに遅し」という状態で、あまりにも残念です。対処のしようがありません。

ヨーロッパなど古い建造物の壁画や石材、塗り物などの「洗浄による復元」は、専門家(「修復士」等)がいて、その方々によって洗浄復元されています。

お客様は、どこに任せるかを正しく判断することが大切だと思います。

(創研) 2012年8月29日 15:10

ホームレメディで犬を洗ったら・・・

「犬が皮膚病で可哀そうだったので『バイオ石けん水』なら犬も洗えるだろうということで洗ってみたところ、皮膚病も治り、気になる臭いも消えた」という話をお客様からお聞きしました。そんな使い道もあるのかと、開発者の小生としては感心しております。

基本的には石けん水ですから、何を洗っても支障はないのですが、「獣医に支払う診療費がかからず助かった」と喜んでいただけて良かったです。

なお、動物用のソープも一定数まとまればご用意できますのでお問い合わせください。

(創研) 2012年8月20日 15:03

ただいま試験中!SOKENの除染薬

シーベルト、ベクレルが比較的高濃度の東北地方のある地区で、当社が開発した放射性物質類の逓減効果剤を噴霧する計画があり、現在試験中です。実施前と10日後くらいを中心に精密機器で数値を測定しています。

結果をお楽しみに!

除染薬の主成分や含有量はまだ公表できませんが、自然環境を破壊するような物質は含まれておりません。

(創研) 2012年7月30日 15:10

企業所有の軽井沢ゲストハウスの定期ケアに行ってきました

毎年2回、定期的にバイオ洗浄の依頼を受けて出かけています。片道3時間ほどの道のりです。

バイオ洗浄はシルク張りの椅子、ウールのカーペットなど多種にわたって行っています。今回は、部分的に脱色してしまったシャギーカーペットの染色も行い、うまく染色することができました。またワインなどのシミも当社の洗浄剤で美しく抜くことができます。失敗は高額な弁償につながるだけに、洗浄剤の選定、工法の選定には気を使います。

軽井沢は涼しいところで、さわやかな自然の中で仕事をした一日でした。

(創研) 2012年7月25日 17:32

今頃オゾンで脱臭???

昨日は驚きました。

とある研究所に行ってきました。全国にサービス網を持つ大手住宅管理会社です。そこで、弊社の脱臭、防カビのバイオシステムの営業をしました。

そこでは未だに脱臭にオゾンを使っているようなのです。いったい誰に「だまされているのか」と思ってしまいました。

今やこの業界に限らず、誰でも知る常識、それは①「オゾンの環境脱臭効果はない」こと、②「有効濃度0.1ppm以上のオゾンガスには強い毒性があり、動物実験で発がん性も指摘されている」ことです。

人の健康も環境もどうなってもかまわないと言うなら、どんな方法もありかもしれませんが、いざ事故が発生したときに対応できないようなことは避けるべきではないでしょうか?

私は、このようなエビデンスに基づき、脱臭にオゾンを使用するのは、今すぐにでも中止すべきだと思います。

(創研) 2012年7月18日 17:34

ハトの糞の処理はバイオセーフティの知識が必要です

13階建ての集合住宅の外壁の窓際にハトの糞が積もり衛生上問題があるということで、殺菌洗浄処理の依頼を受けました。

ハトやつぐみの糞に含まれるカビは、肺から脳へ血液を通して入りこんで脳内で増殖し、中枢神経を侵します。「クリプトコッカス症」という大変恐ろしい病気で発症から2~3日で死亡します。簡単に考え処理すると思いもかけない大惨事(死亡)になりかねません。

当社は、バイオテクノロジーのノウハウを中心とした業務を行っておりますので、WHO勧告による人獣共通感染症対策の指針に基づき、防護服を着用して殺菌(当社オリジナルのバイオ殺菌剤使用)を行いました。

生物災害安全対策(バイオセーフティ)として、防護服を着用し、集めた鳥の糞や使用後の防護服は「オートクレーブ用廃棄バッグ」で処理します。

(創研) 2012年7月 5日 16:16

70歳の勇姿(㈱アサヒプランニング 代表取締役 小田氏)

過日、当社のライセンス契約のための研修会にご出席されたアサヒプランニングの代表取締役 小田氏は、70歳にして未知のバイオの世界を3日間、朝から晩まで勉強されました。

最終日には、技士認定試験で80%以上の正解をされたことに、私は感動しました。事業は年齢にあらず。常に新しいものを求め、探求されるその勇姿に後達の私は余りある感銘を受けました。

私もこれから益々、バイオレメディエーションの技術を研究し、皆様のお役に立てればと決心した次第です。

(創研) 2012年6月27日 15:43